毎年恒例の人気イベント『ふじの里山ウォーキング』の2022年第1回目を3月19日(土)に行いました。

>>今回のイベント詳細はこちら↓

今までは藤野の北の方または南の方の山を歩くことが多かったので、「今回は中央を歩こう!(ガイドの三宅岳さん)」ということで、名倉地区を巡るコースとなりました。

前日はだいぶ雨が降っており開催が危ぶまれましたが、夜のうちに雨は上がり、朝から快晴に恵まれました。

23名の方にご参加いただき、予定通り朝9時に藤野駅をスタート。

弁天橋を渡って、緑のラブレターの上を目指します。

緑のラブレターへ

現在の弁天橋は大きなサイズへ建て替えられており、昔の弁天橋はこの切り出しの部分から向こう側へ架けられていたようです。

『園芸ランド』と書かれた看板。時代を感じます。

弁天橋から30分ほど歩いて、緑のラブレターの真上に到着。藤野駅側を眺めます。

三宅岳さんが、藤野駅側に見える山々を説明してくれたあと、「緑のラブレターにまつわる良い話」も話してくれました。

行政のお金がなくてラブレターのメンテナンスが進まず、周辺の草が伸びてラブレターを覆ってしまって(ラブレターのかたちが)良くわからないときがあった。

地元の人たちが集まる酒飲みの席で、地元でごみ収集車の運転をしている人が、ラブレター制作者の高橋さんに対して「自分の作品がああなっていいのか?行政が当てにならないから俺たちでやろうぜ!」と投げかけたことをきっかけに、そこにいた人たちみんなで草刈りなどをすることになった。

その時はもう草というより木みたいになっているものもあったので、チェーンソーも使って2日間かけてラブレター周辺を整備。さらに、シート(ラブレターの白い部分)も直して、ラブレターが生まれ変わった。

緑のラブレターと制作者の高橋さんについては、こちらをご覧ください。

名倉の低山を巡る

ここからは、名倉地区の低山を巡っていきます。

最初に到着したのは、藤野十五名山のひとつ、京塚山(石山)。ここで小休憩。

昔は大きな烏帽子岩(エボシ岩)があったようで、石碑には

「あたかも盾のように切り立った偉大な岩盤としてそそり立ち、この地が地球内部から人の霊魂を地上に送り出す産土地(ウブスナジ)で斉庭(ユニワ)とし、天つ神の導きでお社が建てられ、これが石楯尾神社である」

「明治34年中央線開通のトンネルの口固めに、この大事なエボシ岩を砕いてしまった」

と書かれていました。

この山の下の方に岩場のような場所があり、恐らくそこから岩を切り出して運んでいたと思われます。

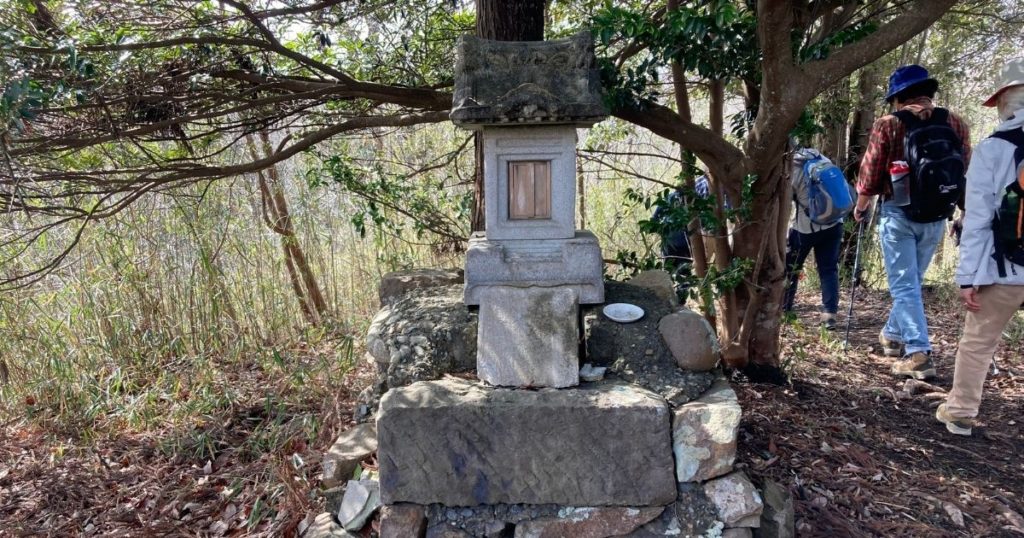

京塚山の次は、古峯山へ。

ラブレターと京塚山に限らず、ここにも祠があり、古峯原(こぶがはら)様と呼ばれているとのこと。

栃木県鹿沼市にある古峯神社をルーツにしており、東北と関東で火防の神様として祀られているもので、藤野には江戸最後か明治になってから来たようです。

続いて、一本松山。

大きな一本松があったのでこう呼ばれていますが、今は枯れてしまってありません。

「今日のコースで一番高い山(三宅岳さん)」です。

こちらは、蚕影山(こかげさん)。

藤野は昔、炭焼きと養蚕が盛んだったので、蚕の神様が祀られています。

大正時代に松を植えたらしいのですが、どこにいってしまったのかわかりません。

低山巡りのラストは石楯山です。

上野原や藤野を一望できるところで昼食を取りました。

石楯尾神社へ

石楯山を降りたところにあるのが、石楯尾神社です。

境内の中央にある御神木。推定樹齢400年・樹高40m・胸高3.7mの二本杉(夫婦杉)。

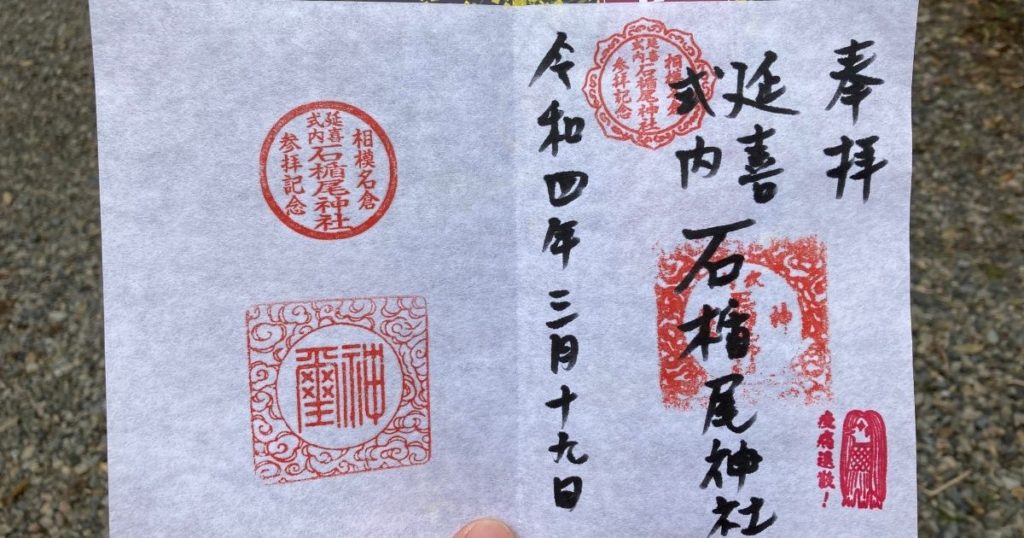

権禰宜(ごんねぎ)の浜野さんから、「神社へお越しいただいたこと、石楯尾神社の山である石楯山にも登っていただいたお気持ちとして」今日の日にちの入った御朱印を特別に、参加者全員にいただきました。

浜野さん、お心遣いありがとうございます!

各々に参拝。

浜野さんのお話によると、

「この神社は、鎌倉時代から源頼朝の祈願書の一社として設立されました。武田信玄が合戦に負けてしまった際に、手前にあった神社は燃やされてしまい(寒いから神社を燃やして暖を取ったらしいとも言われています)、今の神社はそのあとに作られたもの。」

とのことです。

甲州古道を行く

石楯尾神社を出たあとは、『甲州古道』を巡って藤野駅まで戻ります。

『名倉入口』の信号を渡って脇道に入り、三柱(みはしら)神社へ。

秦の始皇帝の命で不老不死の霊薬を探しに来た徐福が、藤野に中国から持ってきた始皇帝の尊像を埋めて去り、後世にそれを唐土大明神として祀ったという徐福伝説が残るところです。

三柱神社をあとにして、甲州古道を『御留坂』→『坂の上』→『関野』と進みます。

甲州古道はアップダウンがあり、歩き続けた足腰に堪えるところもありましたが、14時半前に藤野駅に到着。

怪我や事故もなく、参加いただいた方々それぞれに楽しんでいただけたようです。

次回もお楽しみに

本日ご参加いただいた皆さまからのアンケートや、運営スタッフ間での振り返りを通して、次回の『ふじの里山ウォーキング』の企画を進めて参ります。

イベント情報はこちらのWEBサイトの他、ふじの里山くらぶのFacebookページやInstagramでお知らせいたしますので、アカウントのフォローをよろしくお願いします!